von Dr. Bernhard v Guretzky und Martin Luckmann

1. Einleitung

Seit eh und je wird Wissen erworben und weiterzugeben versucht, sei es über Schrift oder Sprache. Die frühen Handwerker haben ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten von Person zu Person weitergegeben. Mit Erfindung der Schrift und ihrer Konservierung haben es die frühen Bibliothekare personenunabhängig dokumentiert und vervielfältigt. Und mit der Einrichtung von Schulen wurde Wissen organisierter und breiter verteilt.

Auch Unternehmen suchen von Anfang an nach Lösungen, das vorhandene Handlungs-, Organisations- und Prozesswissen der Mitarbeiter für nachfolgende Mitarbeiter zu erhalten. So versucht man seit mehr als 30 Jahren mit Hilfe des Wissensmanagements, sich diesem Problem anzunehmen: viele kleinere und größere Schritte bis zu Veränderungen der Unternehmenskultur wurden dazu ins Leben gerufen. Kritisch betrachtet lässt sich allerdings konstatieren, dass durchschlagende Erfolge bislang nicht erreicht wurden.

Eine mögliche Erklärung dafür liegt auf der Hand, weil die drängendsten Probleme des Wissensmanagements – Wissenserwerb, Wissensverteilung, Wissensnutzung sowie Wissensbewahrung – bislang nicht befriedigend gelöst wurden. Vor allem der damit verbundene Aufwand, Wissen adäquat speichern zu können, war lange Zeit ein großer Hinderungsgrund.

Der Aufbau einer Wissensdatenbank, die Erwerb und Bewahrung von Wissen auf eine zeit- und ressourcenschonende Art und Weise ermöglicht und damit die Nutzung und Verteilung von Wissen erst sicherstellt, stand einem wirklichen Erfolg des Wissensmanagements bislang im Weg. Dies hatte im Wesentlichen zwei Ursachen: Lässt sich die Wissensdatenbank noch recht einfach mit explizitem Wissen füllen, indem dort die wesentlichen Dokumente zusammen mit ihren Metadaten gespeichert werden, so ist das beim impliziten Expertenwissen sehr viel aufwändiger. Die Experten müssen dazu motiviert werden, ihr Wissen überhaupt zu teilen und zwar in einer möglichst hohen Qualität. Fehlt diese Motivation, ist das Wissen oft nur eingeschränkt nutzbar. Ursachen dafür können in der Person des Experten liegen, in seiner Situation und/oder in seiner Ansprache. Wird die Wissensteilung als lästige Pflicht, als Bedrohung für den eigenen Arbeitsplatz oder die Befragung als nervend wahrgenommen, sinkt die Qualität des geäußerten Wissens.

Genau hier kann die Künstliche Intelligenz in Form eines Sprachbots erfolgreich sein: Sie ermöglicht es, implizites Wissen aufzunehmen, explizites Wissen zu speichern und beides gemeinsam zu verwalten und verfügbar zu machen. Der Sprachbot fungiert als kompetenter und einfühlsamer Gesprächspartner und tauscht sich auf Augenhöhe mit dem Experten aus, was dessen Motivation im Normalfall steigern wird. Insgesamt lässt sich deshalb sagen, dass mit Künstlicher Intelligenz der große Sprung vom Wissenserwerb bis zur Wissensbewahrung mit vertretbarem Aufwand überhaupt erst möglich wird.

2. Bausteine des Wissensmanagements

Die damalige Geneva Knowledge Group um Gilbert Probst, Steffen Raub und Kai Romhardt hat 1997 den Prozess des Wissensmanagements im Unternehmen konzeptualisiert und damit versucht, die Vernetzung und die Abhängigkeiten der einzelnen Aktionen zu visualisieren. Dieser in acht Problemfelder zerlegte Prozess soll einerseits die Theoretisierung und Abgehobenheit der Konzepte zum Wissensmanagement überwinden und andererseits praktische Schritte definieren, die die Einführung des Wissensmanagements transparenter machen.

Das Modell zeigt einen äußeren Kreislauf mit den klassischen Managementaufgaben Zielsetzung, Bewertung bzw. Controlling, der die strategischen Aspekte des Wissensmanagements beschreibt, dem gesamten Prozess eine Richtung gibt und die Bedeutung eindeutiger und konkreter Zielvorgaben unterstreicht. Der Teilprozess Bewertung bzw. Controlling soll zudem die Notwendigkeit der Messung und Steuerung der Einführung des Wissensmanagements herausstreichen.

Der innere Kreislauf dieses Modells teilt den Prozess der Einführung des Wissensmanagements in die Komponenten Transparenz, Erwerb und Entwicklung von Wissen auf der einen Seite und Verteilung, Bewahrung und Nutzung von Wissen auf der anderen Seite auf.

Die Gegenstände der sechs Komponenten sind so definiert:

- Wissenstransparenz:

Wie wird Transparenz über intern und extern vorhandenes Wissen im Unternehmen geschaffen? - Wissenserwerb:

Welches Wissen ist extern aufzubauen? - Wissensentwicklung:

Wie wird neues Wissen erworben und aufgebaut? - Wissensverteilung:

Wie wird Wissen an den richtigen Ort bzw. zu den richtigen Mitarbeitern gebracht? - Wissensnutzung:

Wie wird sichergestellt, dass vorhandenes Wissen auch tatsächlich genutzt wird? - Wissensbewahrung:

Wie schützt man sich vor Wissensverlusten?

Das Bestechende an diesem Konzept ist, dass es den Gesamtprozess in überschaubare Funktionen aufteilt und damit

- ein an der Praxis orientiertes Vorgehensmodell definiert

- den Managementprozess in logische Phasen strukturiert,

- damit Ansätze für Interventionen bei der Implementierung bietet und

- ein Raster für die Suche nach den Ursachen von ‚Wissensproblemen‘ liefert.

Das Modell soll auch Abhängigkeiten der einzelnen Teilprozesse voneinander verdeutlichen und unterstreichen, dass die einzelnen Bausteine aufeinander einwirken und Maßnahmen des Wissensmanagements nie isoliert betrachtet werden dürfen. Es ist jedoch nicht als lineares Vorgehensmodell zu verstehen, sondern eher als Kreislauf, vergleichbar dem „Rapid Prototyping“[1]. Denn viele Probleme entstehen, wenn die Organisation einem oder mehreren dieser Bausteine zu wenig Beachtung schenkt und somit der Wissenskreislauf gestört wird.

Die Schwierigkeiten mit diesem Modell lagen in der Vergangenheit bei den Teilprozessen Wissenserwerb, Wissensverteilung, Wissensbewahrung und Wissensnutzung. Das Ziel ist, Wissen möglichst ohne große Umstände so zu speichern, dass es ebenso auf einfache Art von Anderen genutzt werden kann. Der Haken liegt in den drei Worten »auf einfache Art«. Es beginnt schon damit, dass Mitarbeiter, die das Unternehmen verlassen oder andere Aufgaben übernehmen, naturgemäß selten motiviert sind, ihre verbleibende Arbeitszeit für in ihren Augen unproduktive Prozesse der Wissensbewahrung zu opfern, damit Kollegen, mit denen sie künftig nichts mehr zu tun haben, dies Wissen nutzen und verteilen können. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der Frage, um welches Wissen es sich im Wissenskreislauf überhaupt handelt. Beide Probleme werden in einem weiteren Wissenskreislauf adressiert.

3. Die Entstehung von Wissen

Außerdem fehlt im obigen Modell die wichtige Unterscheidung zwischen dem Wissen, das »explizit« in Handbüchern, Beschreibungen, Konstruktionszeichnungen, Organigrammen, Präsentationen oder Reports dokumentiert vorliegt, und dem Wissen, das »implizit« in den Köpfen der Mitarbeiter vorhanden ist und als praktisches Know-how, als Handlungswissen direkt nutzbar ist. Letzteres wird damit zum Wissenskapital eines Unternehmens. Es ist quasi die Software, die die Hardware zusammenhält.

Der Begriff des impliziten Wissens geht auf Michael Polanyi (1985) zurück; in der englischen Originalfassung seines Buches von 1966 sprach er von »tacit knowledge« oder »stillem Wissen«. Seine Vorlesung an der Yale Universität zum Thema beginnt mit dem Satz, der einen Hinweis für diese Bezeichnung gibt: „Ich werde das menschliche Erkennen ausgehend von der Tatsache betrachten, dass wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen“ (ebd., S.14), woraus dann im unternehmerischen Kontext der Kalauer wurde, „wenn die Firma wüsste, was sie wüsste“. Implizites Wissen erfährt man, wenn sich „die Aufmerksamkeit von etwas auf etwas anderes“ (ebd. S.19) verschiebt. Dieser Akt des Perspektivwechsels eröffnet einen Blick von einem anderen Standpunkt auf zwei Realitätsebenen, einmal die charakteristischen Merkmale eines Objekts und zum anderen die Bedeutung, die diese Merkmale als Ganzes ergeben.

Die Wahrnehmung impliziten Wissens und der damit verbundene Lernprozess vollzieht sich in Geist und Körper durch subjektive Erfahrung oder am Modell, das ihm zeigt, was nicht verbalisiert werden kann. Deshalb kann man implizites Wissen auch als eine Form verkörperten Wissens verstehen. Im Gegensatz zum »expliziten Wissen«, das intersubjektiv und nachprüfbar ist, ist jenes nicht formalisierbar, eben weil es subjektiv ist. Es wird bestimmt durch persönliche Ideale und Werte, Ahnungen und Intuitionen. Und damit ist das implizite Wissen auch dem persönlichen Sprachgebrauch und Sprachcode des einzelnen Subjekts unterworfen. Wir kommen darauf im folgenden Abschnitt noch zurück.

Auf der Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen haben die japanischen Ökonomen Nonaka und Takeuchi ihren Ansatz der Wissensschaffung im Unternehmen – das sog. »SECI-Modell« oder die »Wissensspirale« – aufgebaut. Dieses Modell beschreibt in Form eines Prozessablaufs den von Polanyi beschriebenen Perspektivwechsel „von etwas auf etwas anderes“: „Etwas zu erkennen“, schreiben die beiden japanischen Ökonomen Nonaka und Takeuchi (1997, S.72), „heißt, durch stillschweigende Einfügung von Einzelheiten ein Gesamtbild zu schaffen. Nonakas und Takeuchis Wissenskreislauf hat folgende Stationen:

- Sozialisation/Socialization:

Der Prozess der Sozialisation ist ein informeller Erfahrungsaustausch, in dem implizites Wissen in mentale Modelle etc. übergeführt wird. - Externalisierung/Externalization:

Im Prozess der Externalisierung wird implizites Wissen durch Dialog, Reflexion oder Gruppenerfahrungen verbalisiert oder in sonst einer anderen Art und Weise etwa in Form von Metaphern oder Analogien, formalisiert. - Kombination/Combination:

In der Kombination wird neues mit altem Wissen kombiniert und dadurch neues externes Wissen geschaffen. - Internalisierung/Internalization:

Im Prozess der Internalisierung wird das neu erworbene explizite Wissen zum Handlungswissen; man lernt, es anzuwenden und je öfter man das tut, desto „impliziter“ wird es, denn man benutzt es, ohne darüber nachzudenken.

Es gibt noch eine weitere Dimension dieser Wissensspirale. Hierbei erfolgt zunächst der erste Durchlauf auf individueller Ebene, dann auf Gruppenebene, weiter auf Unternehmensebene und schließlich auf gesellschaftlicher Ebene. Der erneute Durchgang der Wissensspirale ist keine Wiederholung, sie wird vielmehr auf einer neuen „ontologischen Dimension“ (ebd. S.86f) durchlaufen. Diese ontologische Dimension beschreibt den Weg vom individuellen, persönlichen Lernprozess über ein verteiltes Wissen bis hin zur gesellschaftlichen Entwicklung. Die permanente Entwicklung der Sprache ist ein Element davon, da sie ja auch benötigt wird, um das Wissen zu beschreiben und damit auch die Grundlage für Sprachmodelle bildet.

Wesentliche Elemente dieses Wissenskreislaufs sind die Bedingungen, unter denen sich die beteiligten Personen zusammenfinden und der Raum, in dem Beziehungen für den Austausch von Erfahrungen und Empfindungen gedeihen kann. Dieser Raum ist auf eine gewisse Weise geschützt, so dass diejenigen, die ihn teilen, sicher vor negativen Auswirkungen sein können.

4. Der Einsatz von KI im Wissensmanagement

Fast jeder kennt den Widerwillen, sich in Gebrauchsanweisungen zu vertiefen, um das neue technische Gadget meistern zu können. Dabei geht es doch viel schneller, eine Vertrauensperson zu fragen, wie das neue Gerät am besten zu bedienen ist. Im Kontext des SECI-Wissenskreislaufs befinden wir uns in der Sozialisation: der Freund oder Kollege gibt sein nicht schriftlich niedergelegtes Wissen und seine Erfahrungen im Gespräch an uns weiter. Indem wir das nun Erlernte selbst ausprobieren, externalisieren wir das zuvor erworbene Wissen und kombinieren es gegebenenfalls mit eigenem Wissen. Wir wenden dann das neu erworbene Wissen so lange an, bis es uns „in Fleisch und Blut übergegangen“ ist, wir also selbst zum Experten auf diesem Wissensgebiet geworden sind und sind jetzt fähig, unser Expertenwissen an andere weiterzugeben. Der Wissenskreislauf beginnt erneut.

Da wir uns in diesem Prozess allerdings verändert haben, ist dieser Wissenskreislauf keine Wiederholung eines vorherigen, sondern führt wie schon beschrieben zu einer Erweiterung oder Vertiefung unseres Wissens. Dieser Prozess ist in schriftlicher Form kaum möglich. Warum sonst möchte man bei Produktvorführungen selbst Hand anlegen? Warum werden auf Fachkonferenzen neue Konzepte und Erfahrungen vorgestellt und im Gespräch mit anderen Experten diskutiert?

Das menschliche Gespräch scheint also der Gamechanger zu sein. Im Gespräch mit einem anderen Experten, mit Nachfragen und Detailierungen einzelner Punkte erfolgt eine leicht zu organisierende Wissensaufbereitung, die effektiver und effizienter ist, als würde man versuchen, sein persönliches Wissen schriftlich niederzulegen. Und dieser Prozess ist langwierig und hängt in hohem Maße von der Bereitschaft der Wissensträger ab. Darüber hinaus sind die wenigsten bereit oder in der Lage, ihr Wissen so niederzuschreiben, dass es sowohl möglichst vollständig und widerspruchsfrei als auch für andere verständlich ist. Dies geht am besten mit einen „guten“ Gesprächspartner[2], der es versteht, auf der fachlichen Ebene kompetent und auf der sozialen Ebene verständig zu sein.

Ein solches „gutes“ Gespräch ist nicht monologisch, sondern dialogisch-evolutiv, indem jeder Redebeitrag an das Thema des anderen anknüpft und zusätzlich weitergeführt wird. Ein gutes Gespräch ist durch gegenseitige Bezugnahme gekennzeichnet, es dient der Kooperation und führt auf beiden Seiten zu einem Informationsgewinn. Einen solchen Gesprächspartner überhaupt zu finden und zu beanspruchen, ist äusserst selten und schwierig, wie wir aus eigener Erfahrung wissen. Und genau hier kann der Einsatz von KI helfen. Denn der Gesprächspartner des Experten ist ein Chatbot, der nicht nur über vertiefte Kenntnisse in dem speziellen Fachgebiet, einer Branche oder einem Anwendungsbereich verfügt, die über allgemeine Grundlagen hinausgehen und für die Ausübung einer Tätigkeit oder das Verständnis eines bestimmten Kontextes unerlässlich sind. Es umfasst das Wissen über spezifische Methoden, Werkzeuge, Prozesse, Branchenstandards oder Endanwender-Bedürfnisse in diesem Feld. Der Chatbot ist auch ein im oben beschriebenen Sinne guter Gesprächspartner auf der sozialen Ebene. Er verfügt über die dem Kontext entsprechende Fachkompetenz und seine Gesprächsführung geht ohne Belehrung und Bevormundung vonstatten.

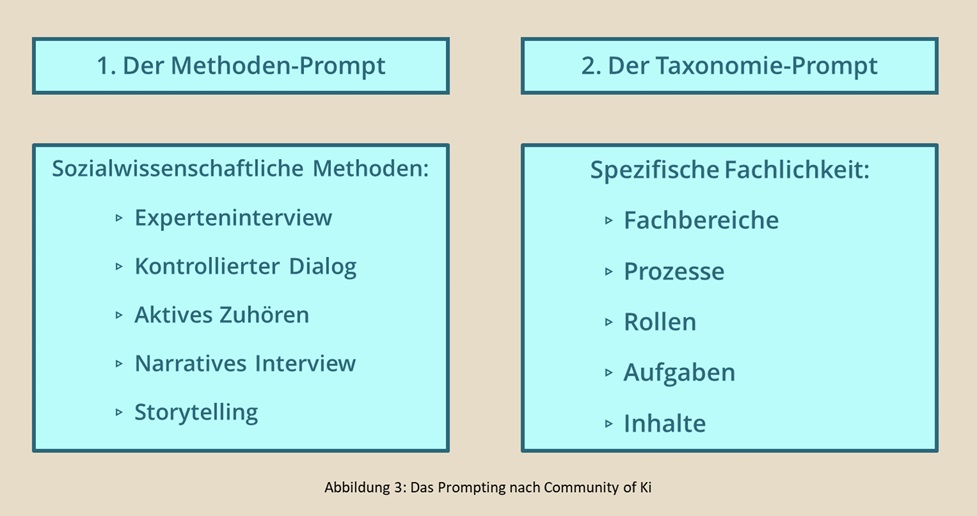

Dadurch wird der Chatbot zum Gesprächspartner auf Augenhöhe zum Experten, er ist jederzeit ansprechbar, vergisst nicht und fragt nach, wenn ihm Dinge unbekannt oder unverständlich sind. Durch entsprechende Vorbereitung in Form eines geeigneten Prompting bleibt das Gespräch fokussiert, wobei der Gedankenfluss des Experten möglichst wenig unterbrochen wird. Wir sehen hier die beiden Prozesse der Sozialisation und Externalisierung im Kreislauf des Wissens, wobei der Begriff mit Vorsicht zu genießen ist, schließlich ist der Gesprächspartner ein Bot. Der Bot wird dabei durch zwei verschiedene Promptgruppen angeleitet: einmal durch den sozialwissenschaftlichen Methoden-Prompt, der den Bot anleitet, „WIE“ Experteninterviews zu führen sind und zum anderen durch den fachspezifischen Taxonomie-Prompt, der alle fachlichen Aspekte abdeckt, also das „WAS“ des Interviews.

5. Das Firmengedächtnis

Je mehr Experten an einem solchen Prozess teilnehmen, desto umfangreicher wird das im Unternehmen verteilte Know-how gespeichert. Es entsteht dann das sogenannte Firmengedächtnis, das sowohl den weniger erfahrenen als auch den erfahrenen Mitarbeitern zur Verfügung steht und ihre Fragen entsprechend ihrem Vorwissen gezielt beantwortet. Für die Prozesse Wissenserwerb und Wissensentwicklung unterhält sich in einem reversen Prozess der Fragende mit dem Chatbot. Auch hier gilt wieder, der Bot steht immer zur Verfügung, ist stets freundlich und geduldig und die Angst des Fragenden, sich mit vermeintlich „dummen“ Fragen zu blamieren entfällt.

Die Vorteile eines Firmengedächtnisse liegen auf der Hand, ermöglichen sie beim Offboarding saubere Übergaben und senken Missverständnisse, was gerade auch in international tätigen Unternehmen wichtig ist. Der Bot spricht in der eigenen Muttersprache und erklärt auf jedem Niveau, bis er verstanden wurde. All das führt zu weniger Nacharbeit und vermindert das Rsiko des Wissensverlusts. Beim Onboarding finden umgekehrt neue Mitarbeitende „ihre“ Sprache, was die Lernkurve deutlich steigert. Da jede Aussage einem „Owner“ zugeordnet werden kann, gibt es klare Verantwortlichkeiten, was die Qualität des gespeicherten Wissens erhöht. Schließlich führt das Firmengedächtnis nicht nur zu einer besseren Passung zwischen der Markt-, Kunden- und Produktsprache, was zu weniger Missverständnissen führt, wie das häufig zwischen Vertrieb und Entwicklung zu beobachten ist, sondern auch insgesamt zu einer besseren Anpassbarkeit und Robustheit gegenüber rechtlicher Regulatorik. Und ganz nebenbei ermöglicht es das perfekte Match des Wissensmanagements: Das Wissen genau in dem Moment zur Verfügung zu stellen, in dem es gebraucht wird.

Zum Abschluss noch zwei Ausblicke, die den Aufbau eines Firmengedächtnisses erstrebenswert machen. Man erhält dadurch eine Unternehmensontologie in Form eines kategorisierten Sprachbaums für die Sinnhaftigkeit des Wissens und dessen Kontext. Dadurch entstehen Wissenspfade, aus dem sich ein Vorgehensmodell für die Wissenserhebung entnehmen lässt. Das Unternehmen kann daran seine eigenen Wissenslücken ablesen und Wissensziele definieren. Der Aufbau eines Firmengedächtnisses dient also auch den strategischen Unternehmenszielen.

Ein weiterer Punkt betrifft den Unternehmenswert bzw. die Marktkapitalisierung. Die Bewertung der Magnificent Seven (Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Tesla, Facebook, Amazon) in Billionenhöhe entspricht in keiner Weise den Sachanlagen oder den tatsächlichen Gewinnen. Vielmehr werden die immateriellen Vermögensständeund damit auch das Wissen bewertet. Gelingt es einem Unternehmen seine „intangible assets“ hervorzuheben und diese auch zu bewerten, so wird zwangsläufig der Unternehmenswert gesteigert.

6. Literatur

Nonaka, I.; Takeuchi, H. (1997): „Die Organisation des Wissens„, Campus Verlag, Frankfurt/M.

Polanyi, M. (1985): „Implizites Wissen„; Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M.

Probst, G & Raub, S, Romhardt, K. (2013): „Wissen managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen„; Springer Gabler.

[1] Zum Beispiel ist Rapid Prototyping ein Verfahren, das mithilfe digitaler 3D-Daten schnell physische Modelle oder Prototypen herstellt, hauptsächlich durch additive Fertigung wie den 3D-Druck. Es ermöglicht Ingenieuren und Designern, Produkte schnell zu testen, zu visualisieren und zu iterieren, bevor sie in die Massenproduktion gehen, was Zeit und Kosten spart.

[2] Wir werden in einem weiteren Beitrag die Thematik des „guten Gesprächs“ weiter vertiefen. Hierbei werden wir bestehende Modelle und Methoden aus der menschlichen Interaktion auf ihre Anwendbarkeit auf einen Chatbot prüfen. Dazu gehören die Thema-Rhema-Gliederung, Ruth Cohns Themenzentrierte Interaktion, der Bohmsche Dialog oder die Kunst der Kommunikation des Ignatius von Loyola.